Le voyage à Paris des artistes asiatiques, à la National Gallery de Singapour

jeudi 14 août 2025

Exposition « City of Others : Asian Artists in Paris, 1920s-1940s », National Gallery of Singapore (2 avril – 17 août 2025)

Dans quelques jours s’achèvera à la National Gallery de Singapour l’exposition « City of Others : Asian Artists in Paris, 1920s-1940s », pour laquelle les musées de Boulogne-Billancourt ont prêté plusieurs œuvres.

D’une ampleur exceptionnelle, l’exposition explore les liens que de nombreux artistes asiatiques ont entretenus durant l’entre-deux-guerres avec la capitale française, dont l’effervescence artistique était alors sans équivalent. Japonais, Chinois, Vietnamiens et Singapouriens font le « voyage à Paris », rencontrent les représentants de l’art moderne, se forment parfois auprès d’eux ou dans les établissements parisiens, tentent de se faire connaître par divers moyens (salons, expositions…), et apportent eux-mêmes leurs savoir-faire et imaginaires propres, qui nourrissent à leur tour l’art occidental. Dans certains cas, comme celui du Vietnam, du Laos ou du Cambodge (regroupés sous la désignation d’Indochine française), les liens coloniaux, dont l’expression culturelle culmine avec l’Exposition coloniale de 1931, sont finement analysés.

Le parcours présente ainsi des œuvres de Tsuguharu Foujita et de Toshio Bando, qui furent parmi les premiers Japonais à se rendre à Paris et à opérer une synthèse entre les arts asiatiques et européens. Les Vietnamiens Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Lê Văn Đệ et Nguyễn Phan Chánh apparaissent dans plusieurs sections, notamment celle consacrée à l’exposition coloniale, où les œuvres de plusieurs d’entre eux furent présentées. Les Chinois Sanyu et Pan Yulang, ou la peintre nationale singapourienne Georgette Chen, jalonnent également le parcours.

En regard de ces œuvres d’artistes asiatiques, des productions européennes nettement inspirées de techniques ou de représentations extrême-orientales sont visibles. Le paravent La Forêt de Jean Dunand (collections du Mobilier National) constitue l’un des points d’orgue de l’exposition. Le Français perfectionne son art de la laque auprès des Japonais Sougawara Seizo et Hamanaka Katsu. Nombreuses sont également les maisons de bijouterie, Cartier en particulier, à produire des objets reprenant des formes et motifs asiatiques, qui seront notamment admirés à Paris lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925.

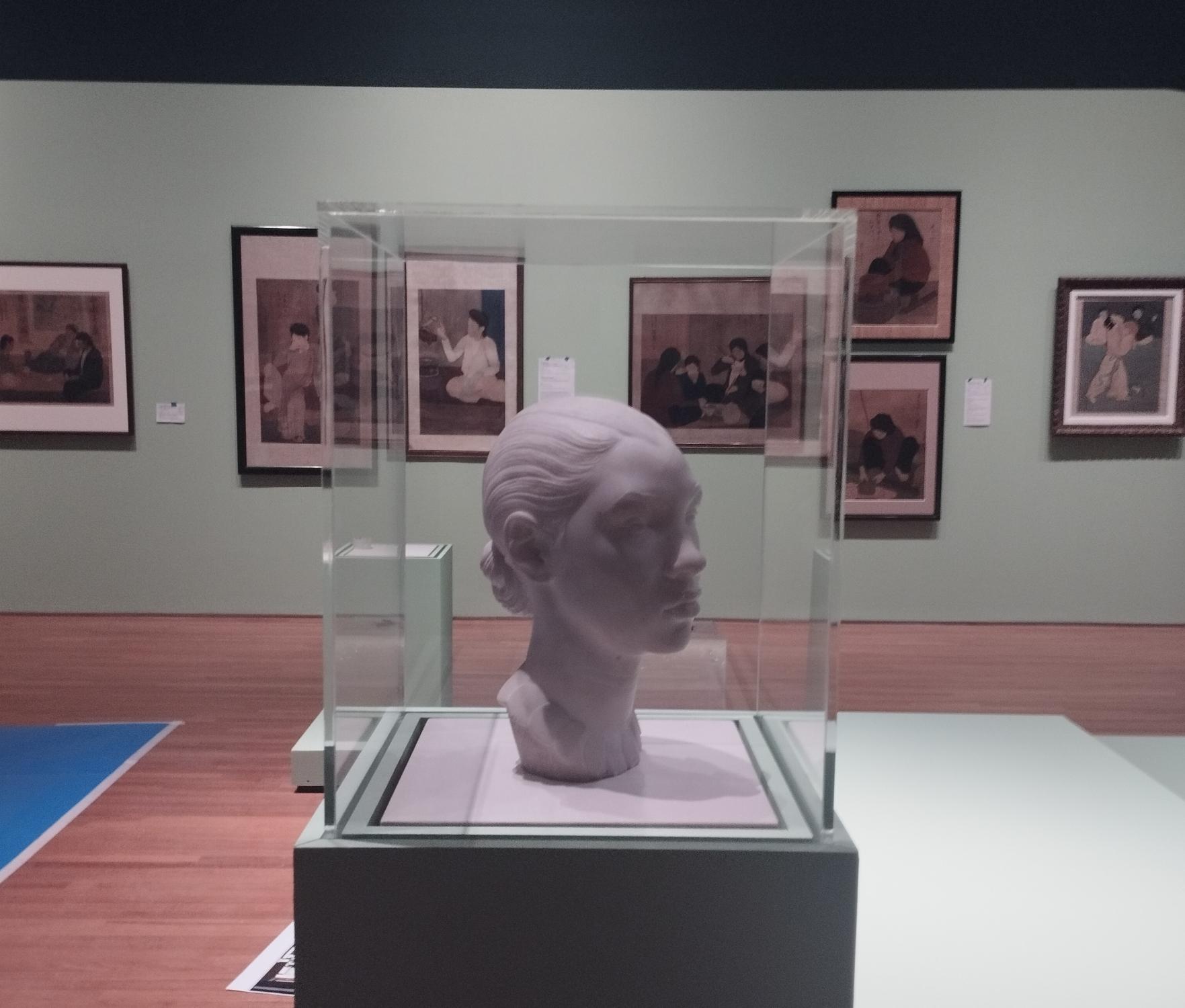

Les musées de Boulogne-Billancourt ont prêté cinq œuvres pour cette exposition : le grand Intérieur familial au Tonkin de Lê Văn Đệ, la sculpture Dal’Al d’Évariste Jonchère, le Vase au bananier de René Buthaud, le Café du Dôme d’Arbit Blatas, et enfin la Nature morte de Roger Chapelain-Midy :

- La toile de Lê Văn Đệ inaugurait la section dédiée aux artistes asiatiques dans les salons artistiques parisiens, et voisinait avec des œuvres de ses compatriotes, notamment Vũ Cao Đàm.

- La Nature morte de Roger Chapelain-Midy était présentée en dialogue avec plusieurs œuvres de Georgette Chen, son amie avec qui il se forma à l’Académie Colarossi, à Paris, sous la direction de Charles Picart-Ledoux. Leurs palettes sont en effet encore très proches à ce moment de leur carrière.

- Dal’Al, sculpture d’Évariste Jonchère, ancien directeur de l’École des Beaux-Arts d’Indochine, était mise en regard avec plusieurs sculptures d’élèves de cette même école, notamment Vũ Cao Đàm.

- Le Café du Dôme d’Arbit Blatas permettait de rendre compte du foisonnement artistique qui régnait alors à Montparnasse : de nombreuses figures, parmi lesquelles Foujita, y sont reconnaissables.

- Le Vase au bananier de René Buthaud figurait enfin dans la section consacrée à l’influence des formes asiatiques sur la production d’objets d’art, placé non loin d’une grande vitrine accueillant des productions de la maison Cartier.

Cette exposition et le riche catalogue qui l’accompagne constituent une salutaire invitation à décentrer le regard, et à considérer les différents enjeux, faits d’influences, d’amitiés, de rencontres, d’aspects géopolitiques et de fascination réciproque, autour desquels se sont noués les liens culturels et artistiques entre l’Asie et la France.